Flux RSS

Nos partenaires

|

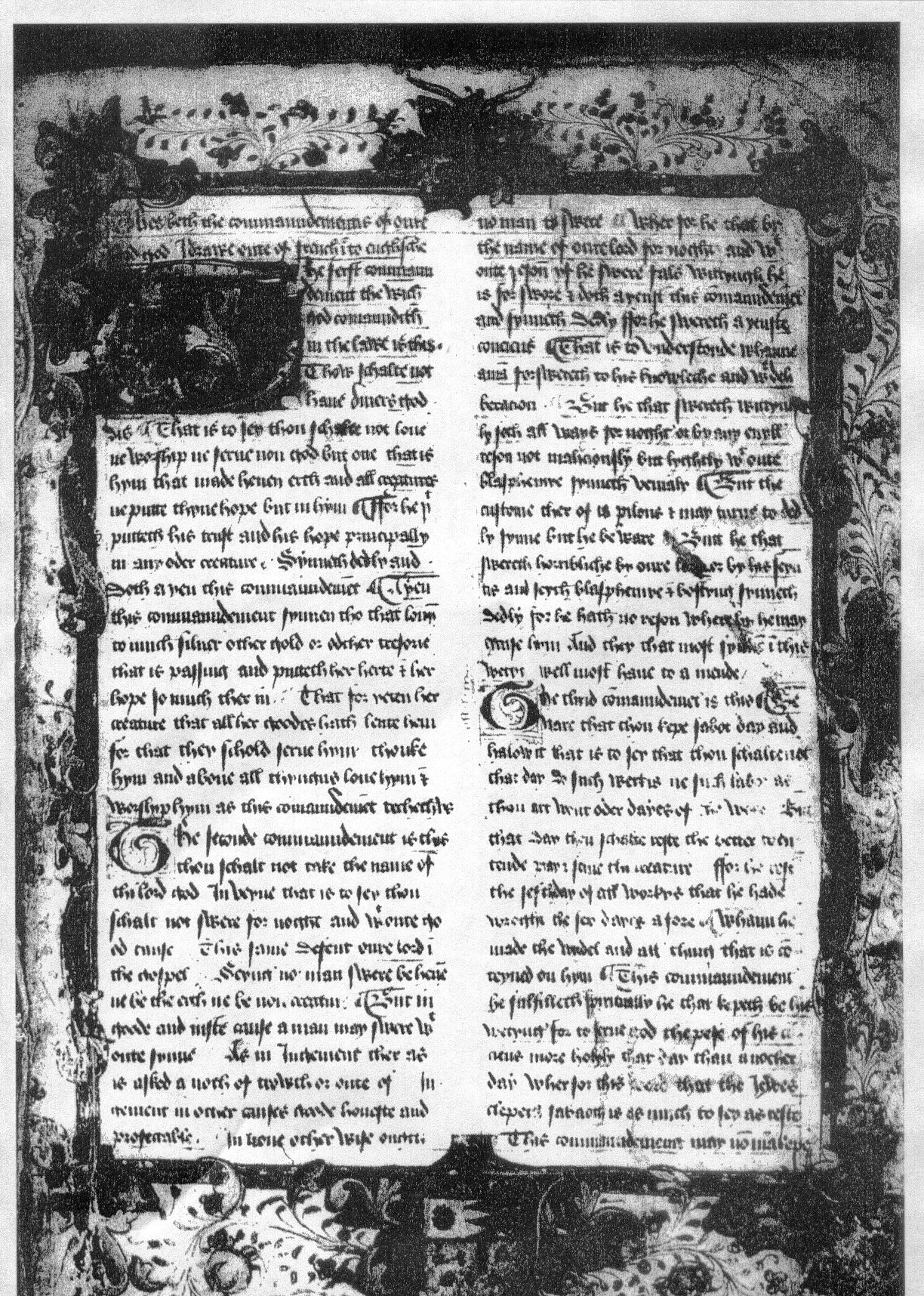

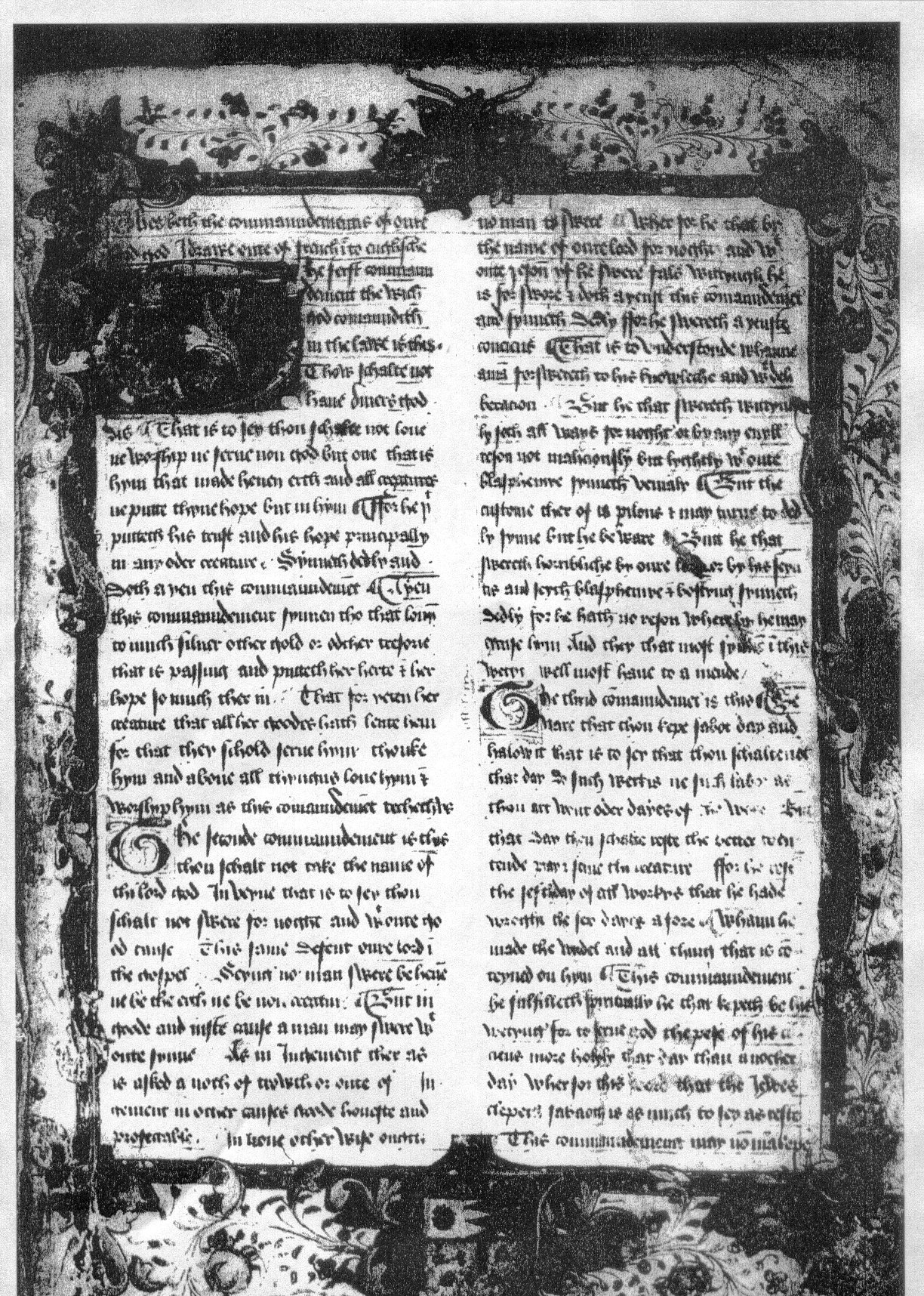

L'édition de textes anciens : explication et méthodologie.IntroductionLe médiéviste dispose de deux acteurs principaux pour étudier le Moyen Âge : l’art, sous toute forme, et les écrits. Les témoins de ces écrits, les manuscrits, sont aujourd’hui conservés dans nos bibliothèques publiques, mais nous sommes bien loin d'en avoir dévoilé les contenus. C’est pourquoi l’un des axes de recherches du Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM, voir ci-dessous) de Poitiers est l’édition de textes anciens. Quel est le travail de l’éditeur de manuscrits, quelles sont les sources, méthodologie et finalité de sa recherche? Que fait-il de cette source primaire, référence incontournable, qu'est le manuscrit? Angliciste, je prépare dans le cadre de ma thèse les éditions de cinq traductions en moyen anglais d’un texte français Somme le Roi. En s'appuyant sur ces recherches, nous allons définir les outils, la méthodologie et la finalité du travail de l'éditeur de manuscrits du Moyen Âge.  Voici le folio 1 de Bodleian Library, e. Musaeo 23, un manuscrit qui va nous servir de support visuel et d’outil. Il fait parti du corpus de ma thèse, constitué de 5 manuscrits uniques et indépendants les uns des autres mais qui sont pourtant tous des traductions d’un texte français compilé en 1286 par le frère dominicain Laurent d’Orléans et intitulé la Somme le Roi. Cette somme qui fut une sorte de best-sellers du Moyen Âge est un manuel d’instruction religieuse destiné aux laïcs. Les textes anglais que j’édite reprennent soit les dix commandements, les traités sur les vices et les vertus, le Notre Père ou l’art de mourir qui composent la Somme le Roi . Il ne s'agit ni de traduire ces textes ni juste les recopier. Editer un texte ancien, c’est en dévoiler le contenu tout en fournissant au lecteur toutes les clés nécessaires à sa compréhension, à son appréhension. Voici maintenant le détail de ce travail. Para-textuel: Etude de l’objetAvec un mètre, l’éditeur se rend dans la bibliothèque où est conservé le manuscrit (MS) et le mesure sous toutes ses coutures, détermine quels sont les matériaux utilisés et éventuellement leur époque de fabrication. Plus précisément encore, on compte le nombre de cahiers et folios qui constituent le manuscrit, et l'on vérifie le système de pagination utilisé ou non par le scribe. Puis la mise en page du texte est étudiée, l’aspect général, la place qu’il occupe dans la page. Les enluminures sont répertoriées, en déterminant leurs fonctions (décoratives ou explicatives). Le rôle de cette étape est de présenter une description détaillée du MS (incluant les tâches, dégradations et leurs origines si connues, les annotations marginales, etc.) pour que le lecteur puisse, sans avoir l’objet sous les yeux, être instruit de tout le para-textuel. TextuelAprès le para-textuel, l’éditeur affine son étude et s’attache au texte à proprement parlé, en essayant de s’approprier le style du scribe. La majorité du travail s’effectue depuis des fac-similes du MS (comme sur la photo), et dont voici les premières lignes (toujours e. musaeo 23):  Déterminer le style d’un scribe, c’est s’attacher à ses habitudes orthographiques, à l’utilisation des abréviations mais aussi savoir repérer et signifier la présence de ponctuation (elle est souvent inexistante au sens moderne du terme. La ponctuation médiévale est plus "orale" qu'écrite): Utilisation des majuscules Grande similitude entre les iambes: "commaundementis" (l.1), m= n= u= v= i= t Repérage de certaines lettres clés telles que s et f Ponctuation : pied-de-mouche uniquement. A l’aide de ces remarques et de manuels répertoriant les différentes graphies du Moyen Âge, on termine cette étude en essayant de déterminer la date de rédaction du MS (ici 1450-75). TranscriptionUne fois imprégné de l'objet en lui-même et des techniques d'écriture du scribe, on peut s’intéresser au texte lui-même et commencer la transcription, c'est-à-dire, dactylographier le texte de façon à le rendre accessible au lecteur, avec l'ensemble du travail d'études préalable déjà accompli. Il se voit ainsi fournir le texte transcrit, structuré, ponctué, "commenté". Il faut garder à l’esprit qu’un MS est un texte recopié à la main et que, par conséquent, il comporte des erreurs involontaires de copies telles que l’oubli d’un mot ou même d’une phrase, leur répétitions, des non-sens etc. De même, il peut comporter des interventions volontaires du scribe sur le texte qu’il copie, soit parce qu’un passage ne lui convient pas, qu'il est erroné ou encore n’est plus en adéquation avec le contexte historique. Toutes ces "erreurs" ou interventions doivent être repérées par l’éditeur lors de la transcription, et notifiées dans ce qui accompagne la présentation du texte: l’appareil éditorial. Appareil éditorialIntroductionPrésenter le para-textuel, l’étude paléographique et la généalogie du MS (quelles sont ces sources, est-il une copie ou un autographe, quelle place occupe-t-il dans l'arbre généalogique des copies du texte original? etc.). Notes de bas de pageSignalent toute intervention de l’éditeur sur le texte (ajout de mot, suppression de mots répétés, autre variante trouvée dans une autre copie etc.). GlossaireLa langue vernaculaire n’est encore ni figée ni structurée à cette époque. L’éditeur est souvent confronté à de nouvelles orthographes, de nouvelles utilisations grammaticales, ou des définitions différentes de termes qu’il va alors lister et expliciter dans son glossaire. Notes explicativesElles permettent de justifier ou du moins d’expliquer au lecteur qu’elle a été la démarche ou réflexion de l’éditeur dans le choix de ses interventions sur le texte. Pourquoi a-t-il rajouté ici tel terme, enlevé celui-ci, etc. On y notifie aussi les repères plus généraux tels que l’intertextualité, les auteurs cités, les citations etc. ainsi que les problèmes qui n’ont pu être résolus et dont sont expliqués les tenants et les aboutissants, offrant ainsi au lecteur la possibilité de tirer ses propres conclusions. IndexesEnfin, l’appareil peut se doter de différents indexes ou autres annexes selon la nature du sujet traité. En ce qui concerne mes manuscrits qui sont des textes religieux, j’ai ajouté deux indexes des noms propres et références bibliques, ainsi qu’un index des proverbes, largement utilisés dans les textes. L'édition:L'édition est maintenant considérée complète et publiable puisqu'elle offre au lecteur le contenu textuel d'un manuscrit, accompagné de tout les détails historiques et exégétiques nécessaires à sa compréhension. Cependant, une édition ne peut jamais être qualifiée de réellement achevée, et ce pour plusieurs raisons. La première étant tout simplement que, si parmi vous (et j’en appelle alors à votre civisme) quelqu'un venait à découvrir un manuscrit (anglais du 14° siècle) dans son grenier, et qu'il s’avère être une copie de l’un de mes textes, je devrais alors revoir mon sujet et peut être même remettre en question mes choix éditoriaux, en me basant sur ce nouveau témoin et ces caractéristiques propres. Une autre raison, certainement plus probable, est que l’appareil éditorial fournit toutes les indications nécessaires au lecteur pour se faire sa propre opinion, comme nous l'avons déjà vu plus haut. Dès lors, le lecteur est juge et peut valider les choix éditoriaux de l'éditeur, tout comme les remettre en question ou les invalider. Pourquoi cette remise en questions est elle toujours possible ? Simplement parce que lorsque l’éditeur décide de placer une virgule, un point, d’ajouter ou d’ôter un mot, il prend à chaque fois un risque qui comprend un important élément de subjectivité. Une virgule semble être un exemple exagéré mais pourtant, mal placée dans une phrase ou absente d'une phrase, elle peut en modifier le sens de façon conséquente. Ces choix éditoriaux sont toute la problématique d’une édition qui oscille constamment entre le désir de ne pas "corrompre" le texte sur lequel on travaille, tout en corrigeant les erreurs et les manques nécessaires à sa compréhension. La question principale de l'éditeur se pose donc ainsi: correction ou corruption? L'éditeur travaille sur des textes dits « corrompus » car sujets aux erreurs involontaires ou volontaires des copistes, mais lorsque nous intervenons sur leur contenu, il s'agit de "correction". Il est difficile alors de savoir où se situe la limite entre correction et corruption: si l'ajout d'un mot supposé omis modifie le sens d'une phrase, le texte est alors détourné de son sens original, il est corrompu. La moindre erreur de jugement peut modifier le message original de l’œuvre manuscrite. L’éditeur doit donc tenter de concilier le fait que son texte soit à la fois la somme d’une succession de copies mais aussi, finalement, une œuvre à part entière. Il doit prendre la place du scribe et du lecteur du Moyen Âge pour aborder le texte dans son contexte de rédaction, tout en le modifiant, au minimum mais au mieux, pour en faciliter la lecture par ses contemporains. Toutes responsabilités prises, l'édition peut enfin être publiée et livrer une source d’étude primaire aux différents axes de recherches des scientifiques, variables selon le contenu des manuscrits édités: théologiques, historiques (diffusion du savoir, évolution des pensées), linguistiques (méthodes de traductions, amélioration des dictionnaires, paléographie), littéraires, évolution des techniques scientifiques, médicales etc. ConclusionL’éditeur commence par une description exhaustive de l’objet en lui-même puis fournit une étude paléographique succincte en se familiarisant avec le style du scribe. Imprégné du texte, il le transcrit tout en repérant les éventuelles erreurs du scribe ainsi que les corruptions volontaires que scribes ou lecteurs ont pu ajouter au fil du temps. C’est en se basant sur les différentes variantes d’un même texte que l’éditeur peut alors tenter de reconstituer son évolution, ou « mouvance », en parallèle avec le contexte historico-socioculturel. L’éditeur s’attache ensuite au contenu sémantique du texte : il recherche et signale les locutions proverbiales, références bibliques, les marques d’intertextualité, et étudie l’évolution de la langue. Toutes ces remarques sont regroupées dans l’appareil éditorial qui encadre le texte et facilite la lecture. Ce travail de recherche accompli, l’éditeur peut enfin présenter au public une édition complète et fiable du manuscrit et de son contenu, édition qui est une source nouvelle et primordiale de travail pour tout historien, paléographe ou linguiste. Chaque manuscrit édité ajoute ainsi ses nouvelles lignes de connaissances sur le Moyen Âge. Mes travaux de recherches s'inscrivent dans l'un des axes de recherches du CESCM: la campagne internationale d’édition par Brepols des textes anciens en langues vernaculaires et latines. Ils feront bientôt l'objet d'une parution dans la collection Textes vernaculaires du Moyen Âge. Glossaire

Site internet: http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/ Axes et équipes de recherches: Atelier de l’anglais ancien, Lettres médiévales Espace, pouvoir et religion, Aquitania sacra, Culture, pouvoir, parenté. Jadis « Mondes Plantagenet », Péninsule ibérique/Méditerranée Signes, formes et représentations, Epigraphie, Culture écrite, Musicologie Médiévale, Peintures Murales Territoires et monuments, Archéologie, Castellologie, Monument religieux Projets ANR, Transmédie, Biblifre |

Accueil

Accueil Droit

Droit Biologie

Biologie Chimie - Pharmacologie

Chimie - Pharmacologie Physique - Mécanique

Physique - Mécanique Ecologie - Géologie

Ecologie - Géologie  Informatique

Informatique  Linguistique/Histoire de l'Art médiévales

Linguistique/Histoire de l'Art médiévales  Sociologie

Sociologie  Mathématiques

Mathématiques  Progression de l'enquête

Progression de l'enquête